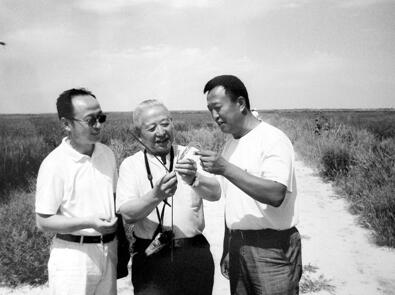

图为侯德武与科技专家沟通交流。上图:侯德武搞技术改造时的旧照。 图片由市老科技工作者协会提供

今年已经82岁的侯德武, 是1957年入党的老党员,是著名的全国劳模、全国科技先进工作者。1998年从吉林市政协副主席岗位上退下来后,至今又坚持工作18年。由于在吉化工作时主管过机动、环保和科技工作,仍想为国家多做贡献的他担任了吉林市老科技工作者协会会长。老科技工作者都是专家、教授、高级工程师、研究员,组织他们发挥余热,他感觉有些压力,但他想试一试,这一“试”就是18年。

他退而不休,勤勉不辍,业绩突出,被吉林省、吉林市评为老干部先进标兵、全国老干部先进个人及中国老科协优秀老科技工作者。他说:“我要活到老、干到老,要努力学习实践,让余热生辉,为振兴发展吉林做出新贡献。”

建科技人才库 钻研重大项目

当上老科技工作者协会会长后,他做的第一件事就是和市老科协秘书处的同志,到各大专院校、科研院所、机关和企事业单位调查了解,选出200多位老专家、老教授,组建工程设计、化工、轻工、机电、农业、畜牧、环保等20个专家委员会,按不同专业门类,划分33个专家组,建立推荐人才机制,有序有效发挥人才的作用。他说,这些人各有专长,身怀绝技,非常难得,得把他们组织起来,为吉林市的经济献计出力。

国家实施振兴东北老工业基地的战略部署,他认为这是极好机遇,应该找准切入点。为此侯德武带领老科技工作者深入到5个县(市)区、企事业单位、科研院所和有关部门,用一个多月时间搞调查研究,在化工、汽车、建设小康社会和社会主义新农村及长白山特产开发上提供了一批课题,为老科技工作者找到了主攻方向和用武之地。他牵头成立了由20多位资深老化工专家组成的专家组,一起走访三十多个单位,发放了数百份调查表,查阅大量国内外资料,召开十几次座谈会,筛选适合我市发展的项目。针对产业链怎样形成,下游产品如何开发,投资渠道如何组织,环境怎样保护,配套设施如何完善,如何借鉴外国先进的经验等问题,反复推敲,反复分析研究。他们用半年左右时间,编制出一个我市化学工业未来发展规划。这对于提升我市化工产业国际竞争力,实现化工产业可持续发展,以及振兴老化工基地,促进我市产业、产品结构升级都具有十分重要的意义。

他发动老科技工作者为企业发展提供智力支持,帮助企业搞技术开发、技术攻关、技术咨询、技术协作,为企业编制多个项目建议书、商业计划书、可行性研究报告、市场调查和相关的申请材料。吉林某有限责任公司,委托他们帮助搞新型材料可研技术报告,因为目前我国的设备多是用这种材料生产的,受压强度低,体积大,效果差,因此一些用户宁可花高额外汇进口国外设备。接到任务后,他组织专家共同攻关,编制出可行性研究报告,通过了省里的专家鉴定,报送国家科委批准。这个项目投产后,产品达到国际先进水平。国家科委为了支持这个企业的创新发展,拨给100多万元资金。

某工厂对厂区和周围农田造成严重污染,侯德武带领环保专家组三次与该厂协调,研究治理办法,最后工厂投资治理了污染源,并将废料重新利用加工生产出新产品。

以技术支持工农业 增产增收促发展

在市领导的支持下,他曾组织一个农业新技术及防控禽流感的报告团,到县(市)区传授农业生产新技术,指导科学种田和防控禽流感。侯德武带队,8位同志用15天时间,作9场报告,深受农民欢迎。他还组织水稻专家,针对水稻生长中后期病虫害较多,一病一治,一虫一防,要打很多遍药,费工费钱,还常常漏防等问题,开展新药研制攻关。经历了多次失败,终于研制出一种只打一遍就能防治多种病虫害的复合制剂,被国家定名为“病虫全克”。

吉林市老科协的常务理事,特产研发专家委员会的张殿锡等同志,利用科学技术手段,改造盐碱地,试种水稻,在新疆、江苏、吉林等地不同区域盐碱地上,经过反复科学实验,研究出治理盐碱地新技术,使产量稳步提升。他开发出盐碱地1000公顷,不仅种植水稻,还种植玉米、黄豆、向日葵。侯德武邀请几位资深农业老专家前去考察,感到这一新技术对盐碱地改造实现了新突破,社会价值和经济价值十分巨大。他写信建议省长将这一技术推广应用在我省西部大面积的盐碱地上。省长和主管农业的副省长分别作了批示,对他的建议予以肯定。实验效果良好的高产技术,达到增产增收效果,有关部门正在研究推广。这些技术在我省、我市全面推广,不仅改造了过去的传统农业,也为我省粮食增产做出了贡献。

侯德武主张把老科协办成老科技工作者之家,为老科技工作者营造一个良好的工作和生活氛围。他组织老科协和有关部门、单位加强沟通协调,搞项目对接,给老科技工作者寻找、承揽任务,为老科技工作者发挥作用创造平台。有的老同志有技术没有职称,找工作有困难,他按照省老科协有关文件精神,为这些老同志申请晋升职称资格。提起侯德武,老科技工作者不约而同竖起大拇指,称赞侯德武是“老骥伏枥,志在千里”。记者 赵文明 通讯员 孙秀仁