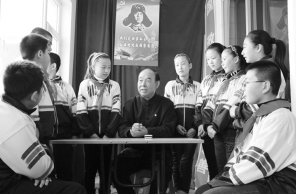

冯玉华正在给孩子们上课

在吉林省白山市江源区关心下一代工作战线上,活跃着一位兢兢业业图报国、埋头苦干育后人的七旬老人,他就是江源区关工委主任冯玉华。

1998年,冯玉华从江源区人大常委会主任的位置上离休了。然而他并没有选择去过享清福的晚年生活,而是做起了区关工委主任,并且一干就是十几年。

首创普及新型科学教育理念

1998年,冯玉华从江源区人大主任领导岗位上退了下来,他几次谢绝到企业当顾问的高薪聘请,可是,当江源区委把关工委主任的任务交给他的时候,他却欣然领命。

他说:“人比钱重要。关心下一代就是关心祖国的未来,我愿为此奉献余生。”这位曾经在教育、宣传、人大工作中做出过突出贡献的老先进、老模范,从此又扬鞭策马开始了人生的新征程。

冯玉华工作认真,勇于创新,在工作中总结出“依靠党委领导、充分发动群众,实行动态管理、始终配齐配强”的基层组织建设方法。

在冯玉华老人的带领下,江源区按“五有”标准建立各级关工委组织255个,关工小组311个,又针对现在普遍存在的“421家庭”(四个老人、二个父母、一个孩子),在国内首创了普及新型科学教育理念的“四老家教班”,并推广至全国。

采取“创载体、搭平台、分层次、定岗位,充分发挥‘五老’作用”的办法,组建了政治报告团41个、科技传授团11个、法制教育团82个、关爱团22个、“关爱园”620个、“绿色家园”39个、“四老”家教班120个、26支“十大员”队伍。形成了纵向到底、横向到边、覆盖全区的组织网络,凝聚起一支5000余人的爱岗敬业、充满活力、无私奉献的关心下一代“五老”工作队伍。

在江源区建15个教育基地

为了解决青少年活动场所少的问题,他亲自拜访有关部门整合教育资源,在全区建立了15个教育基地,现在各教育基地以社会主义核心价值体系教育为主线,开展各项活动共400多次,受教育青少年5万多人次。

每年暑假期间,他和同志们组织中小学百名学生开展“爱家乡一日行”参观实践活动,瞻仰烈士陵园、凭吊石人血泪山、参观红石小康村、石人工业小区和中国松花石艺术馆等地,使学生受到了深刻的爱家乡爱祖国的教育。

为了创新社会管理,加强对农村留守儿童、单亲儿童、家庭困难儿童的关爱,他发动基层关工委并亲自到五岔村抓试点,在农村和街委楼院,以10至20户左邻右舍为单位,成立了“关爱园”,由园内的“五老”对园内青少年进行包保关爱教育。现全区已经建立“关爱园”620个,基本实现了对农村未成年人关爱的全覆盖。

忍着病痛无私奉献讲党课

“宣传中国特色社会主义理论体系是我毕生的工作,用中国特色社会主义理论武装青少年是我义不容辞的责任。”从参加工作到现在,冯玉华几十年如一日深入机关、学校、乡镇、社区、企业等单位,通过各种形式,不知疲倦地向广大干部群众及青少年宣讲党的创新理论。长期讲课使他患上了严重的咽炎,每次下基层,都要随身带着咽炎片等药品。

一次,江源大阳岔林场邀请他为该单位工人宣讲十八大精神,正赶上他顽固的咽炎又犯了,他怕讲不下来,便邀请一位老同志备课并一同前往。会场里很静,坐满了青年工人,他在讲台前忍着病痛开始宣讲,起初还好,但当他讲到一半时,嗓子开始发痒,讲不出话来,那位老同志见状,立刻上台代替其接着讲,场内顿时响起热烈的掌声。工人们说:“你们老一辈人不仅课讲得好,而且这种无私奉献精神也着实令人感动。”

几十年来,他与真理同行、与时代同步,多次参加区委的“三个代表”学习、“党员先进性教育”、学习实践科学发展观、党的群众路线教育、“三严三实”教育等重大政治活动宣讲团,现在他又带领“五老”深入镇、街、村、户,以各种形式宣讲党的十八届五中全会精神。共作报告600多场,受教育的中小学生80000多人次,干部群众30000多人次。

由于工作成绩突出,冯玉华先后被评为“全国关心下一代先进工作者”“全国未成年人思想道德建设先进工作者”“全省关心下一代先进工作者”“全省离退休老干部党员标兵”“吉林好人标兵”等荣誉称号。东亚经贸新闻记者 李小丹 文/摄

■短评

发挥余热

关爱下一代

“每次当我讲完一堂课后,看到孩子们露出会心的笑容,我就觉得特别高兴。觉得自己的价值得到了体现。”冯玉华始终遵循“离休不离志,退休不退色”的精神,在关爱下一代的工作岗位上继续发挥余热、奉献社会。我们的社会需要更多的“冯玉华”,帮助孩子们树立正确的世界观、人生观、价值观。引导学生从自身做起,从家庭做起,使他们在良好的家风熏陶感染中养成修身育己,崇德向善的思想品质。